La fin de deux guerres civiles particulièrement sanglantes et dramatiques a vu un renversement de la domination politique et ethnique au Rwanda en 1994 et au Burundi en 2004. Cette domination s’était concrétisée à l’indépendance.

Au Rwanda, la révolution de 1959 a renversé la monarchie tutsie et porté au pouvoir les élites hutues. Cinquante-cinq ans plus tard, des réfugiés tutsis installés en Ouganda mènent une rébellion et prennent le pouvoir à Kigali. Au Burundi, 40 ans de « régimes militaires tutsi » ont pris fin lorsque des élections multipartites libres ont abouti à la victoire du mouvement pro-hutu le plus important de la rébellion armée.

Deux personnalités radicalement différentes ont émergé. Paul Kagame, ancien chef des services de renseignement de l’Armée de résistance nationale rebelle ougandaise, est devenu le seul maître du Rwanda. Il y est parvenu en écartant ou en éliminant tous ses camarades combattants des années 1990.

Pierre Nkurunziza, en revanche, n’a jamais figuré dans le petit cercle des « généraux » qui ont mené la guerre de libération du Burundi. Mais dans l’arrière-plan du système politique du parti qu’il dirigeait, le CNDD-FDD, il a joué un rôle déterminant dans la maîtrise des rivalités et des ambitions des chefs militaires pendant la guerre civile. Il a ensuite habilement transformé sa position de faiblesse au sein du CNDD-FDD en un atout. Il a cultivé les différents prétendants au leadership.

La montée au pouvoir de ces deux hommes a un effet profond sur la région, y compris les efforts pour mettre fin aux conflits dans la région des Grands Lacs. Le Rwanda et le Burundi sont des pays minuscules, mais ont réussi à s’imposer comme des remparts au progrès de la région. Le fait qu’ils soient tous deux dirigés par des «hommes forts» est très pertinent pour ces développements.

Le coup de main du Rwanda

En 2005, Nkurunziza a été présenté comme le candidat présidentiel par défaut. Il était considéré par la population comme accessible et simple. Les dirigeants des pays voisins et des puissances étrangères ont été rassurés par son profil « civil ».

Dans le même temps, les autorités rwandaises n’étaient pas favorables à l’ancien dirigeant burundais Pierre Buyoya et, par extension, aux Forces armées burundaises. C’est principalement parce qu’ils avaient refusé de soutenir le Front patriotique rwandais pendant la guérilla. Le Rwanda, avec le FPR désormais au pouvoir, a donc financé la campagne électorale du parti de Nkurunziza. Il y avait également des consultations régulières entre les « généraux » des deux pays sur des questions de sécurité régionale telles que les Interahamwe et leurs opposants respectifs.

Les investissements rwandais au Burundi, déjà substantiels, ont régulièrement augmenté. Pour le Rwanda, la coexistence avec une majorité CNDD-FDD et un Burundi « démocratique » avait du sens car :

- les autres composantes de la guérilla pro-hutu ont été marginalisées

- la nouvelle armée « intégrée » maintenait un strict équilibre entre les forces armées ex-burundaises, qui étaient majoritairement tutsi, et les combattants des rébellions ex-hutu, et

- la dépendance économique d’un pays mal géré et appauvri par dix années de guerre fait basculer le commerce régional en faveur du Rwanda et laisse le champ libre aux capitaux et hommes d’affaires étrangers.

Mais ce mariage de raison a basculé en octobre 2013. Les relations entre les deux pays ont profondément changé. Les retombées ont été déclenchées par la défaite de la rébellion du M23 , un groupe armé pro-rwandais actif dans l’est du Congo. La défaite est venue des contingents sud – africain et tanzanien de la force de stabilisation des Nations Unies . Mais le Rwanda s’en est pris au Burundi. Il accuse son voisin d’être un refuge pour les combattants dont la présence au Congo justifiait jusqu’alors l’intervention du Rwanda.

Cette accusation a pesé lourdement sur le Burundi. Elle a donné lieu à de vives tensions qui sont à l’origine du durcissement politique actuel et de la répression contre l’opposition.

Alors que les amis devenaient rapidement des ennemis, un calendrier très chargé d’élections présidentielles approchait dans la région. Le Burundi a d’abord été suivi par la Tanzanie, l’Ouganda, le Rwanda et la RDC. Comme plusieurs de ses voisins, le Burundi a été confronté à la question constitutionnelle du renouvellement du mandat d’un président sortant.

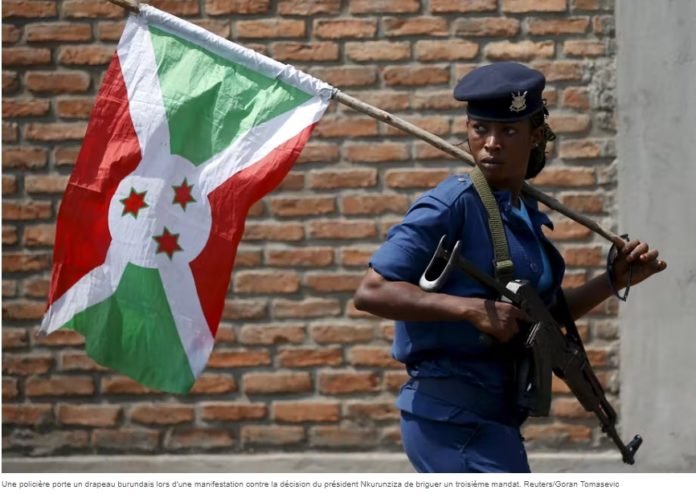

La crise régionale générée par la décision de Nkurunziza de briguer un troisième mandat a rapidement commencé à se jouer. La crise immédiate semble d’abord justifier la décision du Rwanda de se tenir à distance d’un régime qui se discrédite. Divers opposants burundais ont été ouvertement reçus au Rwanda.

Mais la situation a radicalement changé lorsqu’une tentative d’une partie du haut commandement militaire burundais d’évincer le président a échoué. Il est vite devenu évident que Nkurunziza poursuivrait son objectif jusqu’au bout, coûte que coûte.

Le Rwanda a alors commis une double erreur – comme l’ont fait nombre d’ambassades occidentales – en supposant que la crise burundaise pouvait être attribuée à des ambitions purement personnelles et en surestimant les capacités opérationnelles des opposants.

L’assassinat d’un général proche de Nkurunziza et une tentative avortée d’assassinat du chef d’état-major de l’armée ont marqué la fin des opérations commandos visant les hauts dignitaires du régime. S’en est suivi une mobilisation massive et brutale des forces de sécurité et des organisations de jeunesse du parti au pouvoir.

Concurrence entre deux régimes autoritaires

La politique burundaise de renforcement de son appareil répressif est de plus en plus évidente . Pour les chefs du renseignement et de la police, cela a été entrepris avec l’objectif explicite de rattraper dans les plus brefs délais les « normes rwandaises ». Le but ultime est d’assurer la symbiose des services de renseignement, des forces de police et des milices locales.

Mais le rattrapage ne s’arrête pas là. Elle s’étend également au déni des libertés publiques et à la fermeture de presque tous les médias indépendants. Cela implique également la dissolution des principales organisations de la société civile, la proscription des partis d’opposition et la surveillance généralisée de la population.

Kagame semble désormais certain de rester au pouvoir jusqu’en 2034 au moins . Il semble également inconcevable que le régime burundais soit prêt à desserrer son emprise . Il est certainement peu probable qu’il tolère la pleine expression de son opposition interne, qu’il dénonce comme étant soutenue par le Rwanda.

La concurrence entre les deux régimes autoritaires est devenue un fait qui, compte tenu du contexte régional , est là pour durer. Elle justifie les politiques de sécurité et retarde l’expression des forces démocratiques.

Crise de l’autoritarisme

Les autorités burundaises ont utilisé la force pour rétablir le régime de Nkurunziza au-delà de son mandat, pour modifier la constitution et assurer une emprise ferme sur le parti unique de facto CNDD-FDD. Évariste Ndayishimiye remplace Nkurunziza, cela n’a fait qu’aligner réellement le Burundi sur les normes politiques communes à la plupart des pays de la région.

Le refus obstiné du Burundi de toute ouverture politique reflète sa vision que la communauté internationale devrait lui accorder la même « entente » étendue aux autres pays de la région. A son avis, toute autre approche équivaudrait à une ingérence, une intimidation ou une agression.

La région des Grands Lacs est devenue le théâtre de plusieurs crises de grande ampleur. Celles-ci vont des conflits politico-ethniques aux mouvements sécessionnistes, aux guerres civiles et au génocide. Il y a également eu des agressions et des ingérences extérieures, une occupation étrangère et le pillage des ressources minérales.

Le financement des forces d’intervention et de maintien de la paix dans la région constitue l’un des postes budgétaires les plus coûteux du système onusien .

La tourmente actuelle est directement corrélée au système de gouvernance propre aux régimes autoritaires de la région. Elle comprend le pouvoir personnalisé, le monopole de facto de la représentation et le refus du changement démocratique. Les appareils répressifs se multiplient. Il s’agit notamment des milices violentes des partis et des escouades d’assassins, ainsi que des restrictions aux libertés personnelles et politiques.

Impasse

La stratégie de tension croissante que poursuivent aujourd’hui les deux pays repose sur des forces radicalement inégales. Le Rwanda a une supériorité évidente dans les domaines militaire, diplomatique, politique, économique et idéologique.

La seule chose sur laquelle les deux chefs d’État sont égaux est leur détermination à vaincre leurs adversaires.

Le président Kagame attend avec impatience l’effondrement économique et politique du Burundi. Cela lui permettrait de conforter son ambition d’hégémonie tutsi régionale. Cela justifierait également son emprise sur le pouvoir en tant qu’archétype d’un leader politique modernisateur dans un État militaro-autoritaire.

En face, hie c’était Nkurunziza, aujourd’hui le président Évariste Ndayishimiye qui a resserré son contrôle et commence à charmer le monde.

En un sens, les deux protagonistes ont remporté une double victoire. La première est que chacun a apparemment réussi à écraser la résistance et l’opposition politiques.

La seconde est qu’ils ont imposé leur propre rivalité comme un enjeu régional en obligeant tous les pays voisins (et l’Afrique du Sud) à soutenir – ouvertement ou implicitement – la cause de l’un ou de l’autre. Ce faisant, ils ont démontré que, bien qu’ils soient de petits pays, ils sont capables de bloquer la résolution de conflits majeurs dans la région des Grands Lacs.

André Guichaoua

Professeur des universités, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne