« Les êtres humains n’utilisent que 10% de notre cerveau. » « Le cerveau des adultes ne change pas. » « Le cerveau reptilien est celui qui régit le comportement des enfants. » « Une personne est plus intelligente plus elle a de neurones. » Qui d’entre nous n’a pas entendu ces déclarations à un moment donné ? Et pourtant ils sont faux.

Ce sont des idées fausses sur le cerveau (« neuromythes ») qui imprègnent souvent la population à travers certaines formes de vulgarisation scientifique. Ils atteignent même le domaine de l’éducation. C’est ce que démontre une étude publiée en 2014, qui a constaté que les enseignants de divers pays, tant occidentaux qu’orientaux, avaient tendance à croire à ce genre d’affirmation.

La propagation de ces idées fausses n’est pas anodine, mais peut conduire à des stratégies éducatives non scientifiques et néfastes. Par exemple, l’enrichissement excessif de l’environnement des enfants et l’obsession de leur apprendre le plus de choses possible avant l’âge de six ans.

Confondre la partie avec le tout

Une autre erreur qui survient fréquemment dans la communication des neurosciences consiste à perpétuer le soi-disant « sophisme méréologique » : attribuer à la partie (le cerveau) des attributs psychologiques qui, en réalité, appartiennent au tout (l’être humain dans son ensemble).

A travers une recherche rapide sur internet on peut tomber sur des expressions telles que « le cerveau pense », « le cerveau se souvient », « ton cerveau voit », ou encore « ton cerveau déteste ».

Ces types d’expressions ne sont pas seulement utilisés par les vulgarisateurs scientifiques, mais aussi dans des domaines tels que l’enseignement et même la science professionnelle. L’un des objectifs poursuivis par l’initiative australienne de recherche sur le cerveau ( Australian Brain Initiative ) sert d’exemple à cette dernière , que ses promoteurs proposent comme « comprendre et optimiser comment le cerveau apprend dans l’enfance ».

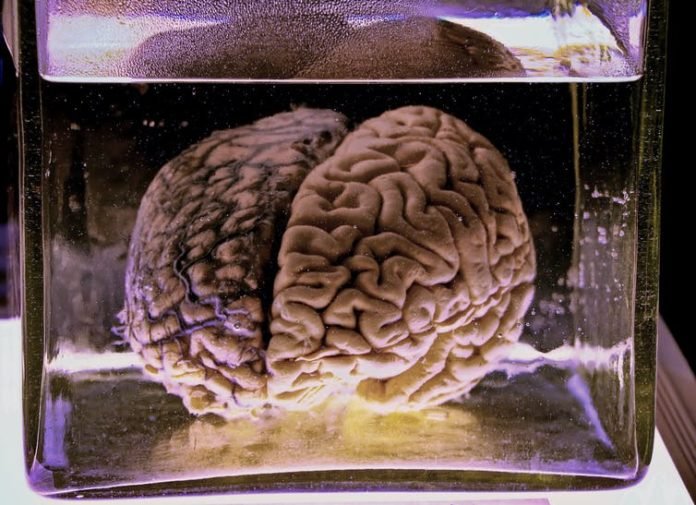

Ce sophisme méréologique constitue la base conceptuelle de ce que le philosophe Carlos Moya qualifie de nouveau (et paradoxal) « dualisme matérialiste ». Une fois dépassée la conception dualiste âme-corps (à la manière cartésienne), on a tendance à penser à un cerveau indépendant ou isolé du corps. Ce dernier semble, en quelque sorte, sacrifiable. Ce n’est pas vrai : le cerveau n’est qu’une partie du système nerveux, qui à son tour n’est qu’une partie du corps. Ce corps, en outre, s’inscrit dans un contexte social (ce n’est pas un « cerveau dans une cuve ») qui affecte de manière décisive le développement et l’histoire de la vie de l’individu.

Ni les pieds ne marchent, ni le cerveau ne pense

Le lecteur conviendra que vos pieds ne marchent pas, mais que vous marchez avec vos pieds. De la même manière, ce n’est pas votre cerveau qui pense, se souvient, déteste ou aime, mais c’est vous qui faites tout cela à l’aide de votre cerveau.

On pourrait penser que la comparaison entre le cerveau et les pieds n’est pas appropriée, puisque le cerveau, contrairement aux pieds, jouit d’une grande capacité de contrôle sur les autres parties de l’organisme. Cependant, il ne faut pas oublier que le cerveau dépend, à son tour, d’autres organes pour sa survie et son fonctionnement, en particulier (mais pas seulement) le cœur .

Le cerveau n’est nullement indépendant et gouverneur du reste du corps, comme le montre la dynamique de son développement : ce n’est qu’à la vingt-troisième semaine de la vie prénatale que les premières synapses apparaissent chez l’embryon humain, et ce n’est pas jusqu’à l’âge de vingt ans que le cerveau finit de se développer complètement. En fait, le cerveau continue de changer jusqu’au jour de notre mort. Tout simplement, sans corps, il ne peut y avoir de cerveau, à la fois fonctionnellement et chronologiquement.

Dans une certaine mesure, il est compréhensible que des scientifiques ou des vulgarisateurs formés aux neurosciences aient tendance à transmettre, consciemment ou inconsciemment, le sophisme méréologique. Après tout, vos connaissances spécialisées peuvent vous amener à surestimer l’importance d’une partie de la réalité.

Pour cette raison, et tout comme le fait qu’une « science de la partie », comme les neurosciences, imprègne de manière décisive la compréhension des sciences sociales et des sciences humaines qui étudient l’être humain dans son ensemble, a été normalisé, il convient également a normalisé la voie complémentaire : que ces « sciences de tout » contribuent à une compréhension plus complète (et réaliste) du système nerveux.

Pour y parvenir, les neurosciences doivent être plus réceptives à l’étude et au véritable dialogue avec les autres disciplines (psychologie, éducation, communication, droit, philosophie). La collaboration interdisciplinaire pourrait ainsi contribuer à freiner la prolifération des neuromythes et des visions réductionnistes de l’humain qui entravent même les progrès des neurosciences elles-mêmes. La rigueur méthodologique ne doit pas être associée à un manque de rigueur argumentative. Communiquer le cerveau, après tout, ne signifie pas se limiter au cerveau.

Javier Bernacer

Chercheur dans le groupe Mind-Brain, Institut Culture et Société (ICS), Université de Navarre

NBSInfos.com … Recevez vos nouvelles de personnes qui savent de quoi elles parlent.