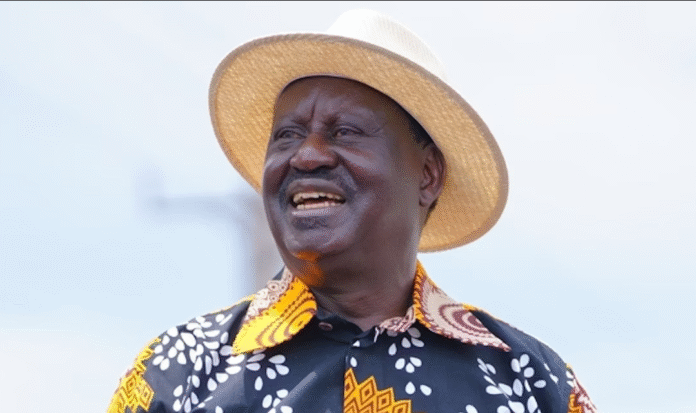

Raila Amollo Odinga, décédé à l’âge de 80 ans, était une figure quelque peu paradoxale de la politique kényane post-indépendance.

Candidat à plusieurs reprises à la présidence, il ne l’a jamais emporté, notamment en raison des fraudes électorales de 2007 en faveur de Mwai Kibaki. Malgré cela, Odinga restera dans les mémoires comme une figure ayant profondément marqué la vie politique du pays, au même titre que n’importe quel autre président.

Fils d’un célèbre leader anticolonial, il est né dans un milieu influent. Pourtant, il est devenu un critique acerbe des inégalités politiques et économiques persistantes au Kenya, prenant la parole au nom des plus démunis du pays, ce qui lui a valu une place dans le cœur de millions de personnes.

C’était un homme politique farouchement nationaliste qui a su mobiliser des soutiens au-delà des clivages ethniques. Mais il était aussi le chef incontesté de la communauté Luo – l’un des plus importants groupes ethniques du pays, principalement implanté dans l’ouest du Kenya – dont les électeurs constituaient le noyau de son soutien.

Se définissant lui-même comme un révolutionnaire , Odinga a par la suite démontré son engagement en faveur de la réforme institutionnelle et de la démocratisation. Son principal héritage est la Constitution de 2010 , qui visait à décentraliser le pouvoir et à le soustraire à la « présidence impériale », pour laquelle il a milité pendant de nombreuses années.

Les contradictions ne s’arrêtaient pas là. Ce dirigeant, qui parlait souvent de développement économique et de misère, privilégiait pourtant généralement le changement politique. Odinga agissait ainsi notamment parce qu’il était convaincu que les droits et les libertés seraient les fondements de la construction et du développement de la nation.

Le plus frappant, peut-être, est que, bien qu’il méprisât les accords de partage du pouvoir entre élites qui dominaient la politique kényane, il a lui-même conclu à plusieurs reprises de tels accords, invoquant souvent la nécessité de la stabilité nationale.

Odinga incarnait les contradictions politiques du Kenya ; son existence et sa mort feront donc l’objet de débats. Cet article explore cet héritage controversé et ses implications pour l’avenir du Kenya.

Petites années

Né dans l’ouest du Kenya le 7 janvier 1945, Odinga – affectueusement surnommé Baba (père) – était le fils de Jaramogi Oginga Odinga , figure emblématique de la mobilisation communautaire et adversaire redoutable du pouvoir colonial. Oginga avait notamment insisté sur le fait que lui et les autres nationalistes ne concluraient aucun accord avec les Britanniques tant que Jomo Kenyatta ne serait pas libéré.

Lorsque Kenyatta devint Premier ministre en 1963, puis président en 1964, Oginga devint le premier vice-président et ministre de l’Intérieur du Kenya. Cependant, il se brouilla avec Kenyatta en 1966 en raison de l’incapacité du gouvernement à abolir les inégalités héritées de la colonisation. De ce fait, la famille Oginga fut exclue de la puissante élite politique du pays. Oginga passa les décennies suivantes entre détention et libération.

Raila Odinga passa son enfance au Kenya avant de partir en 1962 étudier en Allemagne de l’Est. De retour au pays en 1970, il devint maître de conférences. Plus tard, il intégra l’agence gouvernementale de normalisation, poste qu’il perdit brutalement en 1982 lorsqu’il fut impliqué dans une tentative de coup d’État manquée contre Daniel arap Moi. Accusé de trahison , il fut détenu jusqu’en 1988, date à laquelle il s’engagea activement dans l’opposition grandissante au régime de Moi. Il fut arrêté à deux reprises durant les années de contestation qui suivirent et se réfugia brièvement en Suède.

Odinga revint au pouvoir avant les élections kényanes de 1992, les premières élections multipartites depuis les années 1960, se rangeant du côté de son père lorsque l’opposition se scinda. Profitant de cette division et des manipulations de l’État, Moi remporta l’élection, mais le rôle d’Odinga confirma son statut de figure politique majeure.

Tracer sa propre voie

À la mort d’Oginga en 1994, Odinga tenta de prendre la tête du parti de son père, mais, battu, il le quitta pour fonder le sien. Il se présenta à l’élection présidentielle de 1997, que Moi remporta à nouveau face à une opposition divisée .

Lorsque Moi ne se représenta pas en 2002, l’occasion semblait venue pour Odinga de prendre la relève. Cependant, après avoir brièvement soutenu Odinga comme successeur, Moi décida finalement d’appuyer Uhuru Kenyatta, fils de Jomo Kenyatta. En réaction, Odinga apporta son soutien à Mwai Kibaki, un choix déterminant pour la victoire de ce dernier en 2002.

Le soutien d’Odinga à Kibaki était conditionné à d’importantes réformes constitutionnelles et politiques. Or, là où Odinga s’attendait à des réformes constitutionnelles d’envergure visant à décentraliser le pouvoir exécutif, Kibaki proposa des changements limités. Refusant de simplement soutenir le gouvernement en place, Odinga mena avec succès une campagne contre le projet de constitution imparfait du gouvernement lors du référendum de 2005.

Une fois de plus, Odinga semblait sur le point d’accéder au pouvoir : il mena une large coalition aux élections de 2007 en promettant un changement radical. Les premiers résultats le plaçaient en tête face à Kibaki, mais ce dernier fut déclaré vainqueur à l’issue d’un processus précipité qui suscita de nombreux soupçons de fraude et déclencha la plus grave crise du Kenya , marquée notamment par des affrontements ethniques et une répression d’État.

Un accord de partage du pouvoir mit fin aux violences et fit d’Odinga le Premier ministre d’un gouvernement d’union nationale. Il concentra ses efforts sur la réforme politique et constitutionnelle, ainsi que sur d’autres problèmes de longue date. En août 2010, un référendum approuva une nouvelle constitution qui décentralisait le pouvoir vers les 47 comtés du Kenya. Cette constitution réforma également des institutions clés, notamment le système judiciaire et la commission électorale, et élargit les droits des citoyens.

Un acte final contesté

La Constitution de 2010 demeure la réalisation majeure d’Odinga. Elle a sans aucun doute ouvert la voie à un avenir nouveau et plus démocratique pour le pays.

Pourtant, par la suite, il eut du mal à trouver un récit tout aussi convaincant. La réforme constitutionnelle était une revendication de longue date qui lui avait permis de mobiliser l’opposition autour de la promesse d’un Kenya nouveau. Sans cette cause fédératrice, la capacité d’Odinga à maintenir une mobilisation de masse s’en trouva fragilisée.

De plus, la constitution progressiste n’a pas empêché la perpétuation des anciennes logiques politiques. Elle n’a pas constitué un obstacle à l’accession à la présidence d’ Uhuru Kenyatta et de son vice-président de l’époque, William Ruto, tous deux accusés de crimes contre l’humanité devant la Cour pénale internationale.

Odinga était confronté à des choix de plus en plus difficiles, notamment après ses défaites présidentielles répétées en 2013, 2017 et 2022, sur fond d’allégations de manipulation électorale.

Ces défaites ont convaincu certains qu’il ne remporterait jamais la présidence – et pas seulement à cause du recours au pouvoir d’État pour l’en empêcher. Cette prise de conscience, conjuguée à l’âge avancé et à une santé déclinante, a conduit Odinga à faire des compromis autrefois impensables, révélant un pragmatisme croissant au cours de ses dernières années. Ce pragmatisme a été flagrant après les élections de 2017, lorsqu’après avoir dénoncé des fraudes et mené des manifestations de masse, Odinga a conclu l’ accord de réconciliation nationale avec Kenyatta en mars 2018. Présenté comme un pas vers la construction nationale, cet accord a été perçu par certains comme une trahison .

Cette poignée de main a permis à Odinga de se présenter comme le candidat favori de Kenyatta aux élections de 2022. Ce soutien s’est toutefois avéré doublement préjudiciable . D’une part, il a nui à la crédibilité d’Odinga en tant qu’opposant et a fait baisser la participation dans ses bastions de Nyanza. D’autre part, il a signifié que sa défaite ne pouvait être imputée à un complot de l’« État profond » contre lui.

Les difficultés qui suivirent s’amplifièrent lorsque, après avoir insinué que les résultats de 2022 avaient été manipulés par l’entourage de Ruto, Odinga accepta de soutenir le gouvernement en difficulté de ce dernier en mars 2025. La formation de ce qui fut présenté comme une administration « rassemblant un large éventail de citoyens » fut perçue comme un effort de construction nationale, mais les critiques y virent une tout autre réalité. Survenant après des manifestations massives menées par la jeunesse – d’abord contre les hausses d’impôts, puis contre la corruption, la répression d’État et le leadership de Ruto –, Odinga apparut à certains comme prenant le parti du pouvoir contre le peuple qu’il avait autrefois représenté.

Pas sans défaut, mais conséquent

Ces rebondissements complexifient la manière dont l’histoire, et les Kenyans, se souviendront de lui : non pas comme d’une icône sans défaut, mais comme d’une figure profondément marquante et parfois contradictoire. Pourtant, ceux qui ont une longue mémoire comprendront aussi ce qui a conduit Odinga à cette situation.

Emprisonné et torturé sous Moi, trahi par Kibaki et privé de la victoire en 2007, Odinga a enduré bien plus qu’une vie entière de malheurs et de trahisons. Il a fait ses propres choix, mais rarement dans des conditions qu’il avait lui-même provoquées, et a sans doute fait plus que tout autre Kenyan pour rendre le système politique du pays plus à l’écoute de son peuple.

Son absence va créer un vide politique que les autres dirigeants auront du mal à combler. Ruto comptait sur le soutien d’Odinga pour remporter les élections de 2027. Il devra désormais redoubler d’efforts pour former une coalition victorieuse. Parallèlement, les dirigeants qui se sont ralliés à Odinga – y compris ceux qui dépendaient de lui pour leur poste – devront décider comment se mobiliser au mieux en son absence.

Ce faisant, les dirigeants kenyans évolueront tous dans son ombre, et dans un contexte où les populations et les communautés marginalisées du pays se sentiront encore moins représentées par ceux qui détiennent le pouvoir.

Nic Cheeseman

Professeur de démocratie à l’Université de Birmingham