Madeleine Albright n’a peut-être pas inventé l’expression « nation indispensable », mais elle sera toujours associée au concept.

Au moment où elle est devenue secrétaire d’État en 1997, les États-Unis étaient devenus une superpuissance échouée. Pendant la guerre froide, ses forces avaient été déployées à travers le monde dans le but explicite de dissuader l’agression soviétique. Lorsque l’ Union soviétique a disparu en 1991 , la principale justification de l’ énorme présence de troupes américaines à l’étranger et du réseau mondial d’alliances militaires a disparu.

Albright, d’origine tchèque, décédé le 23 mars à l’âge de 84 ans , a aidé les États-Unis à conjurer une nouvelle justification de leur rôle mondial militarisé dans l’ère de l’après-guerre froide.

Sa conviction profonde que l’Amérique était indispensable à la paix et au progrès mondiaux a conduit Albright à soutenir une action militaire contre l’Irak en 1998 et la Serbie en 1999. Ce serait le regret durable d’Albright que les États-Unis n’aient pas réussi à intervenir au Rwanda en 1994 et à arrêter le massacre .

Albright a quitté ses fonctions publiques en janvier 2001 . Mais sa conviction fondamentale – que la guerre, lorsqu’elle est menée par les États-Unis, pourrait être un acte progressiste et même altruiste – a persisté dans les couloirs de Washington.

Cela a donné aux dirigeants des deux partis un outil rhétorique pour justifier les politiques étrangères interventionnistes même lorsque les appels à la retenue et au repli ont été forts.

Élargissement de l’OTAN

L’un des actes les plus importants d’Albright – à la fois en tant qu’ambassadeur aux Nations Unies de 1993 à 1997 et en tant que secrétaire d’État sous le président Bill Clinton – a été de soutenir l’expansion de l’OTAN.

L’OTAN avait été une pierre angulaire de l’ordre de sécurité de la guerre froide en Europe, liant les États-Unis à la défense de l’Europe occidentale. L’approche d’Albright consistait à présenter l’OTAN non seulement comme une alliance militaire, mais comme un pilier de la stabilité internationale et un moteur de progrès démocratique . Elle considérait l’alliance comme un canal par lequel les États-Unis pourraient apporter la paix, l’ordre et la bonne gouvernance sur un continent européen fragile.

À l’époque, les critiques avaient averti que l’élargissement de l’OTAN contrarierait une Russie post-soviétique et pourrait finir par aggraver l’ordre de sécurité européen.

La réponse d’Albright était sans compromis.

« Nous n’avons pas besoin que la Russie accepte l’élargissement », a-t-elle assuré aux sénateurs en 1997, en insistant sur le mot « besoin ».

Les arguments stratégiques et moraux en faveur de l’élargissement étaient accablants, a expliqué Albright. Si les États nouvellement démocratisés d’Europe centrale et orientale aspiraient à la protection des États-Unis, a-t-elle conclu, alors aucune autre nation ne devrait être autorisée à faire obstacle.

Ces arguments ont prévalu à Washington et dans d’autres capitales de l’OTAN. En juillet 1997, la Pologne, la Hongrie et la République tchèque ont été officiellement invitées à rejoindre l’OTAN. Ils ont été acceptés dans l’alliance en 1999 – les premières, mais pas les dernières , anciennes nations du bloc de l’Est acceptées dans l’alliance.

Une femme de son temps

Rétrospectivement, le rejet brutal par Albright des préoccupations sécuritaires de la Russie pourrait sembler mal jugé. Cela est particulièrement vrai à la lumière de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, que certains analystes imputent en partie à la rapidité et à l’insouciance perçue de l’expansion de l’OTAN au cours des années 1990.

L’opportunité de l’élargissement de l’OTAN sera vivement débattue pendant des années et le rôle d’Albright dans le processus ne devrait pas être épargné. Mais en même temps, il faut se rappeler qu’Albright était une femme de son temps ; les moments forts de sa carrière sous l’administration Clinton ont coïncidé avec l’apogée de la puissance américaine.

En effet, il n’est pas exagéré de dire que, dans les années 1990, le travail d’Albright était d’aider à conduire les relations extérieures du pays le plus puissant de l’histoire du monde. Il est peut-être compréhensible qu’elle ait voulu exploiter ce pouvoir impressionnant pour des causes telles que la promotion de la liberté et de la démocratie dans des pays qui avaient lutté pendant des décennies pour se débarrasser de l’autoritarisme.

L’avenir de la nation indispensable

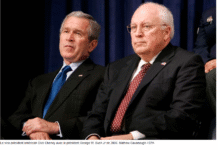

Albright a vécu pour voir cinq présidents gouverner conformément à ses propres idées sur le but particulier de l’Amérique. Même Donald Trump a parfois trahi un attachement sous-jacent à la logique de l’indispensabilité américaine.

Cependant, le monde d’aujourd’hui est différent de celui des années 1990. Maintenant que les États rivaux sont plus disposés à riposter , il est beaucoup plus risqué pour les dirigeants américains de jouer le rôle de nation indispensable. Comme l’a mis en garde le président Joe Biden, une intervention militaire contre la Russie en Ukraine pourrait signifier rien de moins qu’une troisième guerre mondiale .

À la mort de Madeleine Albright, les dirigeants américains devraient donc également réfléchir au type d’idées qui devraient remplacer ses préceptes imposants pour l’engagement à l’étranger. C’est une tâche urgente.

Pierre Harris

Professeur agrégé de sciences politiques, Colorado State University